La Bot Room è la stanza dove rinchiudiamo ogni tanto qualcuno da uno dei nostri rami – autori, illustratori, grafici, editor, project manager… – per quattro chiacchiere informali, più o meno! Oggi tocca a Dimitri Galli Rohl! Tutte le interviste nella Bot Room QUI.

[Intervista a cura di Barbara Gozzi]

Dimitri ti guarda anche quando sembra di no, ha fogli su fogli di appunti fitti fitti di qualsiasi cosa, se inizia a raccontare una storia s’illumina e non sai mai dove ti porterà, in che mondo, trattamento o avventura ti sta accompagnando (e se non stai attento ti ci lascia anche, lì, ovunque sia).

Ma…

… chi è Dimitri Galli Rohl? Ti va di raccontarci un po’ di te?

Come no. Sono il mio argomento preferito da sempre. Ho quarantatré anni, un cane a tre zampe e quattro flipper. Vivo a Lucca – in Toscana – con mia moglie Sara e Leonardo, un adolescente meravigliosamente insopportabile – tifoso sfegatato della Fiorentina, purtroppo – alto quasi un metro e novanta dall’appetito insaziabile. Mi guadagno da vivere contrabbandando. Teatro da una decina d’anni e non riesco a decidere se sia giunto o meno il momento di tagliarmi finalmente i capelli. Porto il nome di uno dei tre fratelli Karamazov ma – per fortuna – mio padre se la passa piuttosto bene ed è prossimo alla meritata pensione.

Ti sei diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’amico, e hai fatto parte di compagnie teatrali in diversi ruoli, si può dire che il teatro è una delle tue grandi passioni. Cosa c’è, cosa ti dà, esserci o far parte di uno spettacolo?

Una precisazione. Il Teatro – più che una grande passione – è stata l’occasione della mia vita. Ho recitato da ragazzo in diverse compagnie amatoriali della mia città, divertendomi moltissimo ma senza aver mai pensato seriamente ad intraprendere il mestiere dell’attore; poi, nell’inverno del 2003 – ancora fresco di un brutto incidente che mi ha incasinato il midollo spinale, costringendomi ancora oggi a camminare come un pirata perennemente ubriaco – ho incontrato il Maestro Alessio Pizzech. La sua sincera passione per il palcoscenico, mischiata con la prosa spietata di Pierpaolo Pasolini, mi proiettarono in un mondo nuovo, pieno di possibilità espressive. Poi sono entrato in Accademia e la mia vita è letteralmente esplosa; è stato come nascere una seconda volta. Il Teatro è un fiume maestoso che scorre inesorabile dalla notte dei tempi; navigare sulle sue acque – in veste di attore, regista o drammaturgo ma anche di semplice spettatore – poco importa. Senti di appartenere all’umanità e poterlo fare di mestiere è una cosa grande. Senza considerare che a teatro ho conosciuto mia moglie. Sono fortunato.

Di recente hai lavoro all’adattamento di “Sussi e Biribissi” dal racconto di Collodi Nipote per la regia di Giacomo Bisordi, lo spettacolo è andato in scena al teatro Argentina – Teatro di Roma fino a fine 2018. Com’è stata quest’esperienza, com’è andata?

Giacomo è per me molto più di un amico e poco meno di un fratello, oltre ad essere una persona dall’intelligenza caparbia e dall’indiscusso talento compositivo. Mi piace pensare che il suo approccio alla regia – rabbioso ma estremamente ironico – sia anche un po’ frutto delle nostre peripezie condivise nella Capitale durante gli anni ruspanti dell’Accademia. Nonostante le nostre vite scorrano su binari molto diversi, abbiamo collaborato spesso insieme, addomesticando mostri sacri del calibro di Mòliere e Shakespeare, senza perdere l’occasione di azzuffarci con drammaturghi contemporanei come Brad Frazer, autore di “Amore e Resti Umani” che abbiamo portato in scena per ben due anni di seguito.

Quando Giacomo mi telefonò un anno fa chiedendomi un consiglio su cosa proporre per la stagione del Teatro Ragazzi all’Argentina, io gli buttai là Sussi e Biribissi quasi per scherzo, dimenticandomi che con lui tutto rischia di diventare sempre maledettamente serio. Ad oggi, pare che nelle librerie di Roma non si trovi più una copia del romanzo mentre una nuova generazione di bambini è letteralmente impazzita per il gatto Buricchio e la talpa Sforacchiona… Direi che Collodi Nipote può dirsi soddisfatto.

La storia di “Holly e Benji”, Mondadori Ragazzi, è stata la tua prima pubblicazione, ma tu sei (o sei stato) davvero un fan del cartone? O hai dovuto vedere tutti gli episodi per scriverne?

Tutte e due le cose. Sono stato (e lo sono ancora , ma non ditelo a nessuno) un fan di Oliver Hutton e di Benjamin Price da ragazzino, ma per poter mettere insieme il romanzo ho dovuto “ripassare” alcuni episodi che – durante gli anni – si erano un po’ sbiaditi nella memoria. La cosa divertente è che, guardando i cartoni animati, potevo dire a me stesso che stavo lavorando! Una sensazione impagabile.

Secondo te perché oggi, a trent’anni dalla messa in onda dei cartoni in tv, un giovane lettore dovrebbe appassionarsi alle vicende dello schivo portiere Benjamin Price e del talentuoso attaccante Oliver Hutton? Per non parlare dello sbruffone Mark Lenders, i gemelli Derrick, il timido e leale Tom Becker…

Mi è capitato di rispondere a questa domanda durante la Fiera “Pordenonelegge” qualche mese fa. Me l’ha fatta a tradimento Enrico Galiano, uno scrittore preparatissimo sull’argomento, dopo aver parlato delle dimensioni sconfinate dei campi da gioco giapponesi. Direi che, al di là della popolarità del calcio divenuta ipertrofica rispetto ai tempi in cui la storia di Yoichi Takahashi approdò sui nostri teleschermi, Holly e Benji incarnano ancora oggi il mito senza tempo degli eroi antichi. Giocano partite micidiali come fossero battaglie, archetipi travestiti da ragazzini che aspirano, grazie alle proprie straordinarie doti fisiche e spirituali, a conquistare uno status divino attraverso la sofferenza sportiva e il sacrificio che esso comporta. Roba che, peraltro, esisteva già ai tempi di Omero. Per capirsi, se qualcuno, dagli spalti delle mura di Troia avesse buttato un pallone ad Ettore e Achille, tutta la faccenda della guerra si sarebbe conclusa con un cavallo di legno in meno e un bel po’ di divertimento (sanguinoso al punto giusto) in più per tutti. I lettori contemporanei – in fondo – sono molto più simili a quelli di un tempo di quanto non si creda: se annusano qualcosa di “vero”, non lo mollano più.

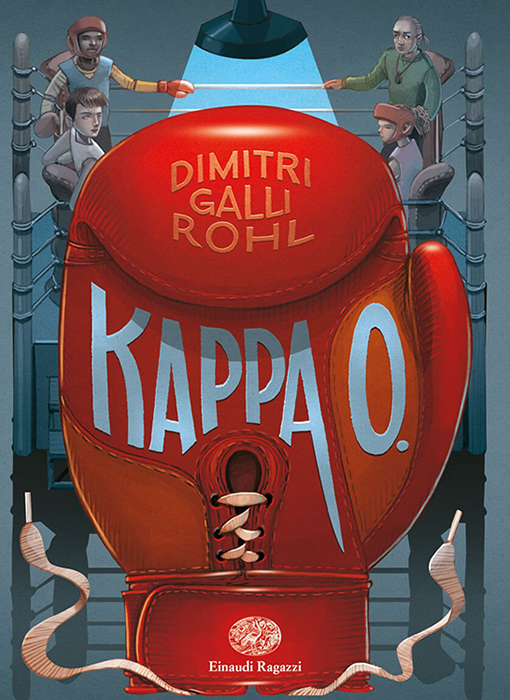

A breve uscirà il tuo nuovo libro, “Kappa O.” per Einaudi Ragazzi: innanzi tutto perché raccontare il ring e il pugilato?

Tra i molti modi in cui ho tentato di farmi male da giovane, c’è stato pure il ring ma – confesso – ho boxato troppo poco per potermi definire un ex pugile senza vergognarmi. Ho comunque fatto in tempo a rompermi il naso e a rimanere affascinato dalla vita spartana dei personaggi che all’epoca frequentavano la palestra; e per quanto la puzza di sudore e i cazzotti fossero assolutamente reali (e dolorosi), la sensazione che provavo ogni volta che m’immergevo in quel mondo ostile e ruvido come carta vetrata, era quella di trovarsi all’interno di un altro cartone animato che ho amato alla follia: “Rocky Joe”.

E proprio come lui – qualche tempo dopo – ho capito il valore del sacrificio assoluto, quello che serve per poter diventare “cenere bianca”, la condizione di chi raggiunge un obiettivo apparentemente impossibile da conquistare dando tutto sé stesso, senza mendicare sconti. A differenza di Mattia però, il protagonista di “Kappa O.”, ho dovuto comprendere il senso profondo della metafora pugilistica senza avere un allenatore come Danpei Tange (alias Angelo Masso nel mio libro) a darmi consigli tra un round e l’altro.

E a differenza di Rocky Joe – per fortuna – sono ancora vivo!

Il pugilato, alla fine, è come un libro scritto bene e senza troppi fronzoli. Ti spiega in modo concreto tutto ciò che hai bisogno di sapere, ancor prima che tu ti renda conto di averne bisogno.

Mattia e Alì, protagonista di “Kappa O.”, non potrebbero essere più diversi all’inizio di questa storia, poi cambia tutto e diventano amici. Ma – così in confidenza diciamo – a te è mai successo qualcosa del genere?

Assolutamente sì. E non una, ma parecchie volte. Può sembrare strano, ma c’è qualcosa in questo modo di scoprire l’amicizia che vale cento volte di più di una conoscenza sviluppata in modo pacifico. Anche perché Mattia e Alì non hanno una vera ragione per non piacersi; si annusano e immediatamente capiscono che dovranno dimostrare l’un l’altro il proprio valore.

E che non sarà una passeggiata di salute, per nessuno dei due.

Ma proprio questa sincera consapevolezza – ingenua e un po’ stupida quanto può esserlo l’adolescenza – rende il loro rapporto privo di qualsiasi ipocrisia. I pugni che i ragazzi si scambiano, alla fine, sono meno dolorosi dei compromessi che fuori dal ring bisogna accettare perché le persone a cui abbiamo imparato a voler bene continuino a riconoscerci.

Hai progetti in arrivo che ti va di anticiparci?

Con Fabrizio Spadini, un pittore straordinario che ho avuto modo di conoscere a Lucca Comics & Games, stiamo lavorando ad un progetto che mischia parole e colori e che – per adesso – chiamiamo “L’Ultimo Robot del Ventesimo Secolo”, mentre per BoT sto preparando i primi tre capitoli di una storia pazzesca che mi ha “prestato” Pierdomenico Baccalario. Ma per adesso, voglio concentrarmi sul match d’esordio di Mattia Marino, fissato da Einaudi per il 12 Febbraio. Ritrovarsi all’improvviso sugli scaffali di una libreria insieme a personaggi che hanno fatto la storia della letteratura non è roba da poco, e credo che sia lui che Alì (ma anche Mia, la protagonista femminile del romanzo) avranno bisogno di tutto il coraggio che ho cercato di trasmettere loro pagina dopo pagina per giocarsela in modo dignitoso.

Anzi, forse un bel po’ di più.

Ph. Credit Walter Menegazzi